Nous vous invitons à une ballade rétrospective et sentimentale

dans des lieux chers aux Arzewiens tels qu’ils évoluèrent dans le temps entre 1830 et 1962.

"Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus"

Marcel PROUST

L’église

C’est en 1846 qu’Arzew fut érigée canoniquement en paroisse et en 1850 que Mgr. PAVY, nouveau titulaire de l’évéché d’Alger, bénit l’église.

L’édifice de style Roman du XIIeme siècle était flanqué d’un clocher quadrangulaire surmonté d’une croix.

La construction des deux nefs latérales fut achevée au début de 1926, et le sanctuaire consacré par Mgr. DURAND évêque d’Oran .

Dédiée à Notre Dame du Refuge des pêcheurs, l’église abritait trois cloches dans son campanile:

- la 1ère, mise en place en 1862 fut baptisée par l’abbé Louis TOURNIER.

- les deux autres datant de 1894 furent bénites par l’abbé Isidore LARRIEU.

Les Trinitaires

Arrivées à Arzew en 1848 pour aider à la lutte contre le choléra, elles furent les premières à assurer l’enseignement vers 1867, leurs classes étant ouvertes à tous quelle que fût leur origine ou leur religion.

Par la suite elles assumèrent plusieurs tâches :

maison de retraite pour dames âgées

garderie pour jeunes enfants

enseignement préparatoire et ménager

ouvroir.

L’ampleur et la diversité de leur enseignement leur fit adopter la dénomination “Institut notre Dame du travail”

Parmi les religieuses qui se succédèrent à Arzew, sœur Françoise LALLECHERE mourut en août 1851 victime du choléra, sœur Jeanne de VALOIS marqua son passage de son intelligente bonté et de ses brillantes qualités intellectuelles, sœur sainte CLÉMENCE arrivée en 1874 y mourut en 1945 à l’age de 96 ans après avoir voué sa vie à la religion et au réconfort des pauvres gens.

Kermesse des Trinitaires 1958 (Photo Renée STOCK-LAPORTE)

La Vierge Notre Dame des Flots

Étendant sa protection aux marins et pêcheurs, cette réalisation est due à l’initiative du capitaine Jean Louis GENTOU responsable du Fort du Nord, et aux efforts conjugués de la Légion Étrangère et de la Ville d’Arzew.

Cette officier né à FIGEAC (Lot), après avoir satisfait à ses obligations militaires dans les zouaves à ORAN, décida de rester dans l’armée.

En 1952, alors lieutenant il part pour l’Indochine où il combattra durant 28 mois.

En 1955, responsable à ARZEW du camp FRANCHET D’ESPEREY, puis du Centre de Repos de la Légion Étrangère, il exauce son voeu “faire ériger une statue dédiée à la vierge” au cas ou il reviendrait en vie d’Indochine.

Ce monument, implanté sur l’esplanade du Fort du Nord dominant la rade, fut inauguré en septembre 1957 par Mgr. LACASTE évêque d’Oran.

A titre anecdotique, chacun se souviendra des moqueries engendrées par la poitrine opulente de la statue.

Tout à gauche le capitaine GENTOU

Il terminera son épopée en Corse ayant obtenu, entre autres distinctions, la médaille militaire et la rosette de la légion d’honneur.

Le Patronage

(Tiré du récit de Camille SOLER)

Départ pour le patronage

Au début de l’automne, l’abbé PODESTA décida l’ouverture du patronnage, peu de temps aprés le début de son ministère à Arzew.

Dés l’ors, chaque jeudi, une meute d’enfants toujours plus importante de semaine en semaine tempérait ses ardeurs dans la rue Jean jaurès.

La rue vibrait aux cris et rires des gamins qui manifestaient, à leur façon, leur joie de vivre.

Vers quatorze heures, la troupe s’ébranlait, les plus intrépides en avant, les plus timorés autour du curé qui prenait par la main deux des plus petits.

L’esplanade des remparts assoupie sous les eucalyptus odorants était investie par le flux des garçons, puis, bien vite abandonnée à sa somnolence.

Le long boulevard du quartier des jardins venait ensuite présenter sa perspective rectiligne aux jeunes jambes nerveuses.

De belles maisons aux jardins soignés révélaient, entre les fusains, l’esthétique et le confort bourgeois jusqu’alors inconnus des enfants habitués à l’à peu-prés des cours familières.

Ces incursions au delà des limites de a Ville ouvraient des brèches sur le monde étroit et qotidien des quartiers, des rues, des cours.

Les gouttes d’or des fleurs d’oxalides égayaient encore les chemins assombris par les nuées menaçantes en agitant, sous le vent, leur dernière vigueur, et les garçons en cueillaient pour grognoter ou sucer les tiges à la saveur vinaigrée.

Repliés en arrière des maisons sages, des lopins de terre cultivés se pressaient en juxtapositions irrationnelles à cause de la diversité des configurations géographiques et des couleurs.

Des camaïeux de vert cernaient les vignes rousses où les lots en jachère et buissons, murets,haies, fers barbelés, piquets venaient ordonner cette confusion.

Projetées pêle-mêle parmi les champs et ronciers, des petites maisons parachevaien la multiplicité.

Dans les basses-cours actives, les mères poules, toublées par le passage des enfants , rameutaient en toute hâte leur progéniture piaillante.

Elles couraient à grandes amjambées, guidant de l’aile, éxcitant du b ec, abandonnant dans ce courroux plumes et duvet défaillants.

Des ânons folâtraient quelquefois entre les buissons rabougris et les chardons désséchés, l’oeil béat au dessus de la proéminence des dents éclatantes de blancheur.

Poils gris, poils bruns, les queues batifolaient en alternance sur les flancs, de gauche à droite, de droite à gauche, chassant à coups sûrs les mouches trop entêtées.

Chiens, chats, mulots, hérissons, lapins, perdrix suspendaient toute activité dans leur domaine respectif et attendaient, non sans quelque anxiété, que la troupe bourdonnante s’éloigne.

Un chemin de terre succédait, sans crier gare, au boulevard défaillant.

Il serpentait en douceur parmi les hauts grenadiers avant de faire halte au pied même de la bâtisse blanche.

La plaine heurtait le djebel clair sur les pentes duquel couraient des lignes d’arbousiers et des touffes de palmiers nains.

Tout autour de patronnage les enfants se débandaient à la recherche de coins propices aux jeux.

Les rameaux de figuiers, soudainement envahis, se mettaient à osciller dangereusement et les genêts blancs serrés dans leur dernier parfum servaient de repaire à des bandes d’indiens aux mines patibulaires.

Les buttes s’utilisaient comme des tremplins pour cabrioles de haute voltige.

Dés l’ors, les moineaux, les fauvettes, les chardonnerets, tout ce petit monde d’oiseaux en émoi regagnait prudemment les hauteurs des frondaisons.

Le père PODESTA jubilait à voir cette effervescence se poursuivre tout au long des heures et ce plaisir que prenaient les enfants constituait le meilleur encouragement pour la poursuite des objectifs fixés.

Le garage du presbytère fut désormais utilisé pour entreposer les cinq bicyclettes remises en état de marche par SANCHEZ, l’ancien champion cycliste local reconverti dans la réparation des cycles et vélomoteurs.

Puis des paires d’échasses fabriquées par l’un des fils MONTANER, deux charriots à roulettes, un ballon de football étoffèrent rapidement les différents jeux déjà disponibles.

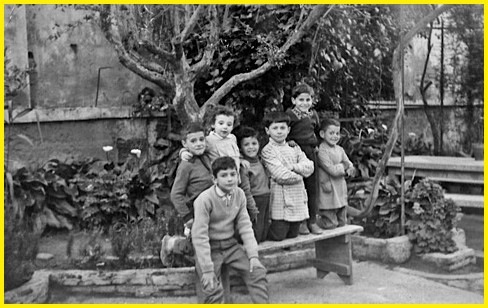

Dans les jardins du presbytère (photo Camille SOLER)

Une bibliothèque installée dans une des pièces de l’étage combla d’aise les amateurs de bandes déssinées.

En quelques mois l’impulsion première, grâce à son pouvoir d’inertie, se developpa au grand soulagement du curé et à la satisfaction unanime des enfants.

L’automne pouvait pousuivre son long cheminement, chaque jeudi, les garçons, en compagnie du Père PODESTA, reprenaient la direction du patronnage.

Parfois les retours au village s’animaient singulièrement lorsque la pluie et le vent conjuguaient leurs violences.

Le prêtre tentait alors d’abriter un maximum de garçons sous les grandes ailes noires de sa cape protectrice.

lls se tenaient serrés les uns contre les autres dans les plis sombres du vêtement, et se laissaient guider.

Le vent dans sa fureur pouvait redoubler de puissance et de hargne, ils ne le craignaient plus.

La descente vers les remparts, au gré du souffle humides’effectuait, tantôt au pas de charge, tantôt à faible allure.

Un soir, alors que l’averse faisait rage, le curé, en compagnie d’une dizaine d’enfants, surpris par l’ondée, attendait stoïquement, sous un gros palmier, un retour à la clémence des cieux en courroux.

CUENCA, le charcutier, au volant de son fourgon fit halte à hauteur du prêtre et invita la marmaille à prendre place à l’arrière du véhicule où chacun s’empressa de trouver une place ou s’asseoir.

Au démarrage du fourgon, les jambons dodus et les longs saucissons suspendus aux parois entamèrent un balancement de plus en plus désordonné.

Rillettes et pâtés émergeant des larges et profondes terrines se mirent à tremblotter menaçant, à tout moment, de se répandre hors des récipientsprotecteurs.

Les émanations d’essence, de terre mouillée, de laine détrempée, de charcuterie en mouvement éprouvèrent maints estomacs, et c’est l’oeil vitreux, le teint pâle et les jambes flageolantes que les enfants, au terme du voyage, désertèrent les lieux.

Aux vacances de Noël il fut décidé d’aménager un terrain de football au patronnage.

Chaque matin le jardin du presbytère, envahi par les volontaires, bourdonnait comme une ruche en regain d’activité.

La pauvre madame LAPORTE, décontenancée par l’agitation, les cris, les rires, optait sagement pour une désertion pleine de discrétion vers des lieux plus pacifiques.

Lorsque, aprés la messe du matin, le prêtre revenait de l’église, tous les garçons n’avaient plus qu’une hâte : s’acheminer, par delà les ruines des remparts, vers le chantier naissant.

Pioches, pelles, pics, brouettes en sarabande,sueur perlante, ardeur constante, vigueur des uns, astuce des autres, harmonie des efforts...........le labeur allait bon train.

Un feu énorme dévorait sans compter les broussailles arrachées au sol caillouteux.

Un premier poteau, droit comme un i, voyait dejà sa base noyée par le béton verdâtre tandis qu’une équipe opérait, à grands coups de pioche, sur un second trou.

Les graviers roulaient, la terre s’emiettait et se partageait, les pelles acvcouraient pour déblayer sans faiblesse et le mouvement de sape reprenait sa cadence dynamique.

Une poignée de débrouillards avait ramené du port un grand filet afin d’en garnir les buts lorsque ceux ci seraient complètement édifiés.

Jour aprés jour l’aboutissement se profilait pour la plus grande joie des garçons qui redoublaient d’énergie.

Enfin, peu avant Noël, le curé et les enfants purent s’ennorgueillir d’avoir accompli leur mission et les premieres parties de football furent disputées dans l’enthousiame général

4 louveteaux de la rue Denfert

Francis CARABAJAL, Emile MARTINEZ, Camille SOLER, et Daniel RAMIREZ

La Place d’Isly

Carrelée en 1933, bordée de palmiers, elle disposait d’un kiosque depuis 1928 et était un haut lieu des bals populaires du 15 Août.

A l’origine, le premier kiosque utilisé après le transfert du marché en 1902 était en bois, monté et démonté par la Légion Étrangère lors des diverses manifestations publiques.

Il fut remplacé par le kiosque bâti utilisé indifféremment pour toutes les manifestations Arzewiennes dont la plus importante, la réputée fête de l’Assomption, le 15 Août, définitivement associée à la ville d’Arzew.

Le marché

A l’origine, déployé chaque matin place Clauzel, face à la Mairie, le marché fut transféré place d’Isly en 1880 puis définitivement installé prés de l’Ecole des Filles en 1902, rue du marché.

La Mairie

La toute première était située Rue Voltaire. Elle fut transférée rue J.J. Rousseau dans un immeuble vétuste puis, en 1883 réhabilitée en un bâtiment répondant aux besoins de la Commune.

C’est le 28 avril 1960 que le nouvel Hôtel de ville, conçu par l’architecte MAS et réalisé par les frères RODRIGUEZ entrepreneurs, fut inauguré.

Les fonctions de Secrétaire Général étaient exercées depuis 1944 par François LINARES, le dernier Maire en exercice étant Marc TOURNUT.

Le Jardin Public

Sur le lieu du marché initial transféré place d’Isly en 1880, la place Clauzel fut transformée en Jardin Clauzel, baptisé plus tard Square du 8 Novembre.

Entouré de grilles en 1882, il fut agrémenté d’un bassin avec jet d’eau, d’arbres d’essences diverses et de massifs floraux.

Au printemps s’y donnaient des bals de société de la Ville et les danseurs envahissaient la piste cimentée construite à leur intention.

L’esplanade des palmiers

A partir de la rue Ste Marie et en bordure de l’avenue Général LECLERC s’étendait une esplanade de 300 m. de long et de 35m. de large, plantée de quatre rangées de palmiers.

Cette réalisation, due à la Municipalité Paul GRÉGOIRE, était le plus bel ornement de la ville.

Elle accueillait les baraques foraines qui venaient offrir leurs attractions durant l’été et particulièrement pour la fête du 15 août.

Le soir, après le labeur, ainsi qu’en fin de semaine, elle devenait un délicieux lieu de promenade pour la jeunesse Arzewienne qui faisait “le boulevard” et pour leurs aînés qui les surveillaient de loin.

A l’angle de l’avenue Général Leclerc et de la rue Thiers, la “Nueve Ibense” contribuait à la lutte contre les fortes chaleurs estivales avec ses “Agua limon” ses “Créponné” et ses glaces aux parfums naturels.

Le Monument des marins morts pour la France

Situé sur le rond-point face au jardin public et à l’esplanade des palmiers, il fut inauguré le 11 novembre 1958 par l’Amiral GELY.

Dû à l’initative du Comité Local du “Souvenir Français” lequel était présidé par Fernand DENJEAN avec pour trésorier Charles DOMENEGHETTI, suivant une maquette de CASSAR sculptée par SARRADE.

La gare CFA

La première ligne de chemin de fer, en Algérie, remonte à 1859.

En 1874 l’Etat octroie une concession d’intérêt général à la Compagnie Franco-Algérienne pour une ligne allant d’Arzew à Saïda et coupant ainsi, à Pérrégaux, la ligne du PLM Oran-Alger.

Édifiée en 1878 par la Compagnie Franco-Algérienne pour le transport des balles d’alfa transitant par le port d’Arzew à destination de l’Angleterre pour la fabrication de papier très fin, la première gare fut ouverte dés 1879 à tous les autres trafics.

Cet édifice fut remplacé, en 1913, par une nouvelle réalisation répondant aux besoins de l’époque, alors que la ligne Arzew-Colomb-Béchar, longue de 710 Km et le tronçon Arzew-Oran étaient terminés.

La Poste

Elle fonctionnait primitivement rue Gabriel Péri avant d’être transférée à l’angle des rues d’Isly et St. Louis.

L’immeuble définitif fut construit en 1932 en lieu et place des anciens lavoirs et abreuvoirs et, à cette occasion, les mûriers qui s’y trouvaient furent remplacés par des palmiers.

Le Monument aux morts

Une cérémonie du 11 novembre

Au fond à droite le campico

Monument dédié aux enfants d’Arzew morts pour la France durant la guerre 14/18.

Dû au ciseau du marbrier Cathala, l’obélisque en pierre de taille des carrières de Chanzy comportait de simples plaques portant les noms des tués au champs d’honneur.

Pour la petite histoire il ne fut jamais inauguré, le comité animé par le Dr. Aubreton, René Villot et marcel Gely étant

en conflit avec la municipalité de l’époque.

Le “Campico”

Espace libre situé entre les H.B.M. et l’avenue des Jardins, il accueillait tour à tour des parties de foot endiablées des gamins du coin, le vol des bilochas, la fogata de la St. Jean, les cirques et le fameux spectacle sous chapiteau du Gitano Blanco......une véritable institution.

Les Remparts

En 1946, le côté Ouest de l’enceinte primitive de protection fut démoli et un terre plein aménagé et arboré d’Eucalyptus lui fut substitué.

Une nouvelle avenue naquit, l’Esplanade de la Libération qui fut inaugurée par le Gouverneur Général Naegelen.

La Fontaine des gazelles

Cette appellation dérive des gazelles qui venaient s’abreuver au filet d’eau qui coulait à l’Aïn-er-Rhezlane.

Causant des dégâts aux cultures, l’Assemblée Communale avait demandé, le 22 Mai 1864, l’autorisation de les détruire par tous les moyens.

Surplombé par un mamelon du djebel Bel-Ouste, ce suintement était situé à 4 Km. au Nord de la Ville et séparé d’une quarantaine de mètres de la mer par une terrasse littorale constituée de roches schisteuses.

Rarement le terme “Fontaine” fut plus impropre. A l’origine une petite source coulait d’une fissure naturelle de la roche, à 1 mètre au dessus du niveau de la mer et un petit bassin recueillait cette eau.

Cette source fut endommagée par des gens qui lui voulait du bien et qui, sans se soucier de la nature géologique des lieux, y creusèrent pour l’approfondir coupant définitivement la conduite naturelle.

Un nouveau suintement tarit le premier et une eau rougeâtre et stagnante remplaça l’eau limpide et courante de jadis.

En dix jours fut détruit ce que la nature avait mis des siècles à créer.

Le Barrage

A la création du Centre les habitants ne disposaient que de quelques puits épars ne contenant qu’une eau saumâtre en quantité minime.

Aussi recourait-on à des porteurs d’eau qui s’approvisionnaient à Gudiel (St. Cloud).

Dés 1858 des recherches furent entreprises prés de Kléber, Ste Léonie, Guéssibah et, en 1861, les eaux découvertes furent acheminées jusqu’à Arzew.

L’insuffisance de l’eau n’échappant pas aux dirigeants successifs de la Ville, une demande fut adressée au Préfet, en 1867, pour étudier la construction d’un barrage réservoir destiné à stocker les eaux de l’Oued Magoun.

La réponse favorable vint en Février 1879, douze ans après.

Hélas l’ouvrage ne répondit pas aux espoirs fondés en lui, ses eaux chlorurées, magnésiennes et salées n’étant même pas utilisables pour l’irrigation.

On s’arrêta alors sur les eaux de Mazagran situées dans la propriété du Général Gand et, en 1897, le projet de conduite de ces eaux fut autorisé.

Enfin, en 1902, cette conduite fut réalisée grâce aux démarches incessantes du Maire de l’époque (Paul Grégoire), le débit demeurant toutefois inférieur aux besoins.

Les recherches suggérées par l’ingénieur Mager, en 1913, furent effectuées sans succès de même qu’en 1920 où elles furent renouvelées.

En 1925 la réfection partielle de la canalisation de Mazagran fut décidée et, en 1928, le projet de Mr. Siau comportant l’aménagement des différentes sources alimentant Arzew fut approuvé par le Conseil Municipal qui demanda, en vain, une subvention gouvernementale.

La première municipalité (Félix Rudel) élue après la libération demanda le bénéfice pour la Commune de l’arrivée à Oran de l’eau du barrage de Béni-Bahdel.

Le 20 Décembre 1946 l’Administration faisait savoir sa décision:

* si la conduite en question atteignait le débit de 98000 M3/Jour, 6000 M3 seraient réservés en priorité pour Arzew

* dans le cas contraire ne serait réservé que le débit excédant 92000 M3.

Au cours de l’année 1961, l’eau de Béni-Badhel était reçue à Arzew à raison de 3000 M3/Jour avec la promesse que fin 1961, 2000 M3 supplémentaires seraient alloués, débit conséquent qui permettait de voir l’avenir (?) avec sérénité.

Le Port

Le port vue aérienne de 1951 avec son gardien le “Duquesne”

Signalé depuis l’antiquité comme l’un des meilleurs mouillages de l’Afrique du Nord et fréquenté par les anciens navigateurs du bassin méditerranéen, il n’offrait, à l’arrivée des Français qu’un petit appontement en ruines, vestige des occupations Romaine et Turque.

La Commission Nautique de 1844 préconisa la construction de trois ouvrages:

- un débarcadère de 60 m. sur 12 à élever sur les ruines de l’appontement Romain

- une jetée de 300m. à établir sur la ligne de récifs prolongeant la pointe d’Arzew direction E.S.E.

- un quai à édifier en retour de l’extrémité du débarcadère.

Seul le môle fut approuvé le 6 mai 1847 et exécuté entre 1847 et 1848. Il fut complété par une cale de halage établie en retour de sa face N.E.

Un nouveau projet élaboré en 1852 et remanié en 1854

aboutit à la construction de la jetée achevée en 1872.

En 1885, l’Assemblée Communale sollicita l’établissement d’urgence de quais pour l’embarquement et le débarquement de marchandises.

Le 24 Mai 1892, le Préfet autorise le prolongement, sur 100 m., de la jetée et du quai en construction, le déplacement de la cale de halage et du débarcadère aux poissons.

Mis en adjudication en Octobre 1895 ces travaux seront terminés en 1899.

De nouvelles demandes d’agrandissement seront faites en Mai 1898 et, en 1902, un nouveau projet est approuvé et les crédits y relatifs votés.

En 1904, le Conseil Municipal (Paul Grégoire), insiste pour réaliser de nouveaux travaux qui, mis en adjudication en 1906, furent terminés en 1912.

De 1931 à 1940 la jetée Est fut prolongée de 400 m. et la jetée Sud de 940 m. pour la base aéronautique navale.

En 1961 le port comprenait trois jetées et 4 môles, les terres plein avaient une superficie totale de 5 Hectares avec 6200 M2 de hangars disponibles.

L’équipement comportait:

- 7 grues automotrices allant de 1,5 à 6 tonnes

- 7 chalands d’une portée de 50 à 180 tonnes

- 1 remorqueur

- 2 cales de halages permettant de tirer à terre tous les engins n’excédant pas 60 tonnes et 3 m. de tirant d’eau

Les fonctions du port furent multiples:

- port d’accueil des pionniers Oraniens qui, au début de la colonisation, vit débarquer des populations agricoles rejoignant par la suite les Centres qui leur étaient désignés.

- centre d’instruction militaire, la partie Sud étant entièrement réservée aux mouvements nécessités par la base C.I.O.A. En 1959 8 bâtiments de guerre mouillèrent à Arzew,

Le “Duquesne” y ayant séjourné de nombreuses années.

- port de relâche durant les années 1948 et 1949 où sur les 571 navires qui le fréquentèrent 81 étaient des navires de relâche venus s’y ravitailler en combustible et en eau.

- port de pêche qui réunissait une flottille d’une centaine d’unités pour une industrie qui retentissait sur l’économie et sur la vie propre de la Cité.

- port de commerce avec un trafic ne correspondant pas à la sûreté de la rade, Arzew ayant toujours souffert de sa situation géographique entre Oran et Mostaganem.

Les exportations étaient principalement constituées par l’Alfa et le sel, alors que les importations concernaient le soufre et les produits pétroliers.

Parmi les ports de la Métropole et de l’Afrique Septentrionale et Occidentale associés à la France, le port d’Arzew occupait la 26eme place (jauge nette 431360 tonneaux pour 416 unités navigantes ) tandis qu’Oran occupait la 6eme place, Mostaganem la 18eme et Nemours la 24eme.

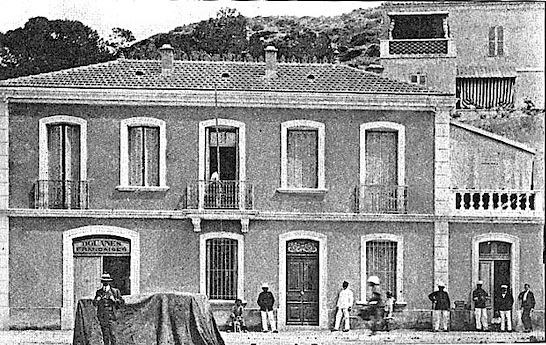

Les Douanes

Le Cimetière

L'entrée du cimetière

L'entrée du cimetière

Vue générale (photo E.BALLAGUER)

Le cap Carbon

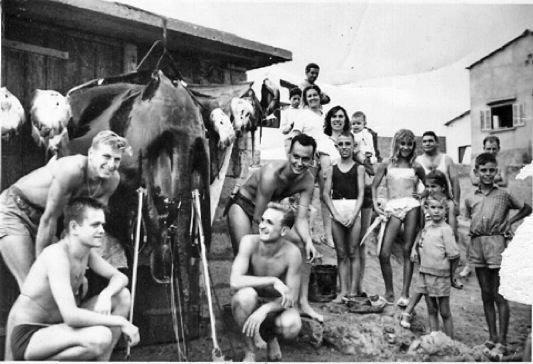

Une belle prise de “Tchout “ avec notre ami Guy PIERSON accroupi au centre

A SUIVRE